地球上にはおよそ13.8億立方キロメートルの水があると言われていますが、このうち人間が利用できる水(淡水)は、わずか2.5%に過ぎません。地球上にある自然湖、人工湖を合わせて大小無数の湖沼が利用可能な淡水資源の大半を占めており、滋賀県の琵琶湖は日本最大の淡水湖です。そのため現在は、滋賀県域だけでなく京阪神地域の約1,450万人の人々の生活や産業を支える貴重な水源としても活用されています。

しかし琵琶湖は単なる「近畿地方の水がめ」ではありません。約600種の動物と約500種の植物、ビワマスやセタシジミなど60種類を超える固有種が生息し、豊かな生物相を保有する命の集積地でもあります。

青々と茂る長浜市湖北町のヨシ。(写真提供:滋賀県)

琵琶湖の誕生は約400万年前、世界的にもバイカル湖やタンガニーカ湖に次ぐ第三の歴史の古い古代湖であり、ビワコオオナマズのように古琵琶湖が成立したときからの住人であったと考えられる「遺存種」と呼ばれる貴重な種も存在しています。豊かな生態系を持つ琵琶湖は、それゆえに世界的にも貴重な湖です。

琵琶湖をこよなく愛してきた淡海人(あみんちゅ)たちにとって、もう一つ欠かせないのがヨシ原の風景です。『ヨシ』とはイネ科ヨシ属の多年生植物で、世界では北米、欧州、アジア、日本でも北海道から沖縄まで分布しています。湖沼、河川、湿原、干潟といった広範囲の湿地環境に適応し、大型で大群落を形成するのが特徴ですが、現在では流域・水辺域の開発や改修のため、広大なヨシ原は全国でも数えるほどしか残されていません。

琵琶湖とそれに連なる内湖の岸辺には、古代からヨシが大きな群落をつくり、現在でも180haを超えるヨシ帯が残され、わが国有数のヨシ産業が営まれている地域でもあります。特に、琵琶湖の内湖の一つ、西の湖周辺の円山地区は、代表的なヨシの生産地として名を馳せていたと言われています。ヨシは昔から葭簀(よしず)や葭戸、衝立(ついたて)などの加工品から葭葺き屋根などの生活用品、葭巻漁やタツベ漁など伝統漁の道具、家畜の餌や燃料など、さまざまな形で活用されてきました。織田信長が安土城を築いた時代には、ヨシで年貢を納めた記録があるなど、ヨシは使い道のある有用な植物でした。また、この地に生えるヨシの品質が優れていたこと、商人町である近江八幡に近接していたこと、水運で京・大阪に近くお茶などの文化と結びついていたことなどが影響し、ヨシ製品の製造販売が栄えたようです。この地域の人々とヨシとは、暮らしと産業の両面によって、自然に共生を遂げてきたことが伝わります。

現存する琵琶湖の内湖では最大の面積を持つ西の湖。湖周に広がるヨシ帯は多くの在来魚の生息場所や水鳥の渡りの中継湿地として重要な役割を果たしています。

ヨシは製品としてだけでなく、近年、生態系を守り、水の浄化を助ける働きがあるとして見直されています。日本には、ヨシ、ツルヨシ、セイタカヨシの3種類が生息していますが、琵琶湖で群生しているのは大半がヨシで、ヨシとツルヨシの中間種があると言われています。ヨシ以外にも、マコモ、カサスゲ、オギ、ウキヤガラの草やヤナギ、ハンノキなどが生え、それらが一体となってヨシ群落を形成しています。

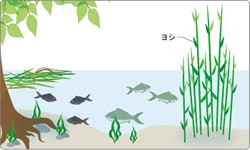

■ヨシ群落での魚の産卵や生息の様子

ヨシ群落は、水域から陸域の推移帯にあるため、さまざまな生物が生息します。多くの魚が集まって産卵し、ふ化した稚魚は隠れ場、餌場として成長します。また、多くの野鳥たちが巣をつくり、雛を生み育て、渡り鳥も越冬地として利用しています。同時にヨシは、水中の窒素やリンを栄養分として吸収し、さらに茎につく微生物によって水の汚れを分解します。湖岸に打ち寄せる波の強さがヨシによって弱められるとともに、ヨシの地下茎が生長するため、湖岸の浸食防止にも役立っています。もちろん琵琶湖という広大な湖の水環境を守るには、多くの要因が必要です。しかし、このようにヨシ群落という偉大な自然の力が、気候の安定や湖辺の環境保全を助ける一役を担っていることは間違いないでしょう。

ヨシは、3月の終わり頃に芽を出し盛夏に向けて急速に成長、5メートル近くまで育つものもあります。8月中旬頃には大きな黄褐色~紫褐色の花を咲かせ、褐色の穂をつけます。12月末頃には葉が落ち地上部は枯れますが、1.5メートルくらいの地下茎によってたっぷりと栄養が蓄えられており春の芽吹きに備えます。3月頃までヨシ刈りが行われ、3月末~4月初めにヨシ地焼きを行うことで新芽を焼き、その後、脇芽を出し競争するので太さのそろった良質のヨシが育ちます。